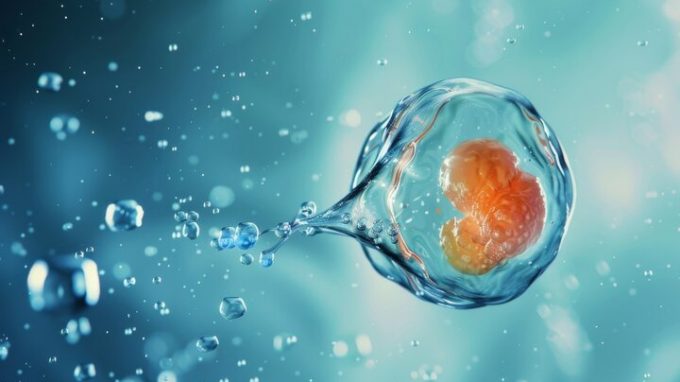

Ein internationales Forschungsteam unter der Leitung von Helmholtz München hat erstmals detaillierte Einblicke gewonnen, wie die räumliche Organisation des Erbguts im Zellkern früher Embryonen innerhalb der ersten Stunden nach der Befruchtung entsteht. Überraschenderweise zeigen Embryonen eine hohe Flexibilität bei der Reaktion auf Störungen in diesem Prozess. Die jetzt in Cell veröffentlichte Studie zeigt, dass kein einzelner Masterregulator diese Kernorganisation steuert. Stattdessen sorgen mehrere redundante Mechanismen für eine robuste und anpassungsfähige Kernarchitektur, die es dem Embryo ermöglicht, Fehler in der anfänglichen Organisation seines Zellkerns zu korrigieren.

Das klassische Modell der Kernorganisation in Frage gestellt

Wenn Eizelle und Spermium verschmelzen, beginnt im Zellkern eine umfassende Reorganisation der DNA. Die Epigenetik spielt dabei eine entscheidende Rolle, indem sie die Genaktivität durch chemische Modifikationen an der DNA und den damit verbundenen Proteinen reguliert. „Wir wollten verstehen, wie diese epigenetischen Programme die Genaktivität beeinflussen und sicherstellen, dass die Zelle ihre Entwicklungsaufgaben korrekt ausführt“, erklärt Studienleiterin Prof. Maria-Elena Torres-Padilla, Direktorin am Institut für Epigenetik und Stammzellen der Helmholtz München und Professorin an der Fakultät für Biologie der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU). “Bisher war nicht bekannt, ob ein einziger zentraler Mechanismus die Kernorganisation nach der Befruchtung steuert. Unsere Ergebnisse zeigen, dass nach der Befruchtung mehrere parallele Regulationswege die Kernorganisation steuern und sich dabei gegenseitig verstärken.“

Um die Mechanismen dieser Umstrukturierung zu entschlüsseln, führten die Forscher ein mittelgroßes Störungsscreening an Mausembryonen durch. Zur Kartierung epigenetischer Veränderungen in frühen Embryonen setzten sie modernste molekularbiologische Techniken ein (siehe Infobox unten). Die Analysen deckten mehrere redundante Regulationsmechanismen auf, die an der Kernorganisation beteiligt sind.

Darüber hinaus zeigten die Experimente, dass – entgegen bisherigen Annahmen – die Genaktivität nicht streng durch die Position im Zellkern bestimmt wird. „Die Position der Gene innerhalb des Zellkerns korrelierte nicht immer mit ihrer Aktivität“, erklärt Mrinmoy Pal, Erstautor der Veröffentlichung und Doktorand am Institut für Epigenetik und Stammzellen. Einige Gene blieben trotz ihrer Verlagerung in einen traditionell als inaktiv geltenden Bereich des Zellkerns aktiv, während ähnliche Verlagerungen in anderen Fällen zu einer drastischen Verringerung der Genexpression führten. Dies stellt das klassische Modell der Kernorganisation und Genomfunktion infrage.

Embryo kann selbst Entwicklungsstörungen verhindern

Noch überraschender war die Entdeckung, dass Embryonen Störungen in der Kernorganisation selbst korrigieren können, selbst nach der ersten Teilung der befruchteten Eizelle. Wenn die Kernorganisation vor der ersten Zellteilung gestört war, konnte sie während des zweiten Zellzyklus wiederhergestellt werden. Dies deutet darauf hin, dass frühe Embryonen nicht nur widerstandsfähig sind, sondern auch über Mechanismen verfügen, um Fehler in ihrer anfänglichen Kernorganisation auszugleichen.

Die Forscher entdeckten, dass dieser Prozess durch epigenetische Markierungen reguliert wird, die von der mütterlichen Eizelle vererbt werden. Wenn diese mütterlichen Signale gestört sind, kann der Embryo alternative epigenetische Programme aktivieren, um schließlich die korrekte Kernorganisation wiederherzustellen, die möglicherweise nicht von der Mutter stammt. Dies deutet darauf hin, dass Embryonen unterschiedliche Ausgangspunkte für ihre Entwicklung nutzen können, um Entwicklungsstörungen zu verhindern.

Relevanz für Alterung und Krankheit

Die Ergebnisse der Studie könnten weitreichende Auswirkungen haben: Bei Krankheiten wie Progerie, einer genetischen Störung, die zu vorzeitiger Alterung führt, kommt es zu erheblichen Störungen der DNA im Zusammenhang mit der Kernlamina. Darüber hinaus stehen mehrere Krebsarten mit Veränderungen in der Organisation des Kerngenoms in Verbindung. „Unsere Ergebnisse könnten dazu beitragen, diese Mechanismen besser zu verstehen und langfristig neue Ansätze zu entwickeln, um epigenetische Programme gezielt zu beeinflussen und so den Krankheitsverlauf zu verbessern“, sagt Torres-Padilla.

Um die epigenetischen Mechanismen zu untersuchen, die der frühen Kernorganisation zugrunde liegen, verwendeten die Forscher eine Kombination aus hochauflösenden molekularen Techniken:

- Dam-ID: Diese Methode identifiziert DNA-Regionen, die mit der Kernlamina (einem Proteingerüst, das die Innenseite der Kernhülle auskleidet und die DNA-Struktur beeinflusst) interagieren und gibt so Aufschluss über die dreidimensionale Organisation des Genoms.

- RNA-seq: Diese Technik misst die Genaktivität in frühen Embryonen, um Veränderungen in der Genexpression zu analysieren.

- CUT&RUN und CUT&Tag: Diese Methoden ermöglichen die präzise Kartierung epigenetischer Markierungen, die für die Regulierung der Kernorganisation entscheidend sind.

Durch die Kombination dieser Techniken gelang es dem Forschungsteam, die Dynamik der Kernorganisation in den ersten Stunden der Embryonalentwicklung umfassend zu kartieren und ihre Plastizität aufzudecken.